Banyak orang tua hari ini sebenarnya sudah sangat serius mendidik anak. Ikut seminar parenting, baca buku, nonton kajian, diskusi sana-sini. Usaha ada. Niat baik ada.

Tapi anehnya, rasa lelah tetap ada. Bingung juga tidak hilang. Bahkan kadang muncul pertanyaan yang tidak berani diucapkan: “Kenapa rasanya makin dididik, anak malah makin jauh?”

Sebagian anak terlihat baik-baik saja di luar rumah, tapi berubah saat di rumah. Sebagian tampak pintar, tapi kehilangan arah. Sebagian lagi diam, tidak banyak bicara, tapi orang tua justru paling khawatir.

Di titik ini, banyak orang tua merasa gagal. Merasa kurang tegas, kurang sabar, atau justru terlalu lunak.

Lalu mulai mencari metode baru lagi. Pola baru lagi. Pendekatan baru lagi.

Padahal, bisa jadi yang kurang bukan metode. Bukan juga ilmu parenting. Tapi sesuatu yang jauh lebih dasar, dan sering luput: ridho.

Ridho sering dianggap urusan batin yang abstrak. Ada yang mengira ridho itu pasrah. Ada juga yang mengira ridho itu membiarkan.

Padahal dalam konteks mendidik anak, ridho justru bukan sikap lemah. Ridho adalah keberanian menerima realitas anak apa adanya, sebelum berharap mereka berubah.

Banyak konflik orang tua–anak tidak muncul karena anak “bandel”, tapi karena orang tua berangkat dari harapan, bukan dari kenyataan. Dari gambaran ideal, bukan dari kondisi anak hari ini.

Di sinilah pendidikan sering salah langkah sejak awal.

Dalam konsep pendidikan di Flexi School, proses mendidik tidak dimulai dari target, capaian, atau masa depan yang dibayangkan. Tapi dimulai dari satu pertanyaan sederhana namun berat: apakah kita sudah benar-benar menerima anak yang ada di depan kita hari ini?

Ridho bukan akhir dari proses mendidik.

Justru ia adalah titik awalnya.

Tanpa ridho, pendidikan mudah berubah menjadi tekanan.

Dengan ridho, pendidikan punya peluang menjadi proses yang menumbuhkan—bukan hanya anak, tapi juga orang tuanya.

Dan mungkin, di situlah persoalan sebenarnya dimulai.

RIDHO YANG SERING SALAH DIPAHAMI ORANG TUA

Bicara soal ridho, masalahnya sering bukan pada konsepnya, tapi pada cara memahaminya.

Bagi sebagian orang tua, ridho terdengar seperti menyerah.

Seolah-olah kalau sudah ridho, berarti berhenti mendidik, berhenti mengarahkan, atau membiarkan anak berjalan sendiri tanpa pegangan.

Sebagian lagi justru takut pada kata ridho, karena khawatir itu akan melemahkan peran orang tua.

Takut anak jadi tidak disiplin.

Takut kehilangan kendali.

Takut dianggap “orang tua yang kalah”.

Padahal, ridho tidak pernah berarti itu.

Dalam kerangka Islam, ridho adalah sikap hati menerima ketentuan Allah tanpa memberontak, sambil tetap berikhtiar secara sadar. Bukan pasrah tanpa usaha, dan bukan pula mengontrol seolah-olah semua ada di tangan kita.

Dalam mendidik anak, ridho berarti menerima kenyataan bahwa:

anak kita adalah pribadi yang Allah ciptakan dengan keunikan, potensi, dan jalan hidupnya sendiri.

Bukan tiruan kita.

Bukan kelanjutan ambisi kita.

Dan bukan objek yang bisa dibentuk sesuka hati.

Di titik ini, ridho justru menuntut kedewasaan.

Karena menerima realitas sering kali lebih sulit daripada memaksakan harapan.

Banyak orang tua sangat rajin memperbaiki anak, tapi jarang berhenti sejenak untuk menerima.

Padahal, tanpa penerimaan, semua perbaikan terasa seperti tekanan.

Dalam Al-Qur’an, Allah mengingatkan:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

(QS. At-Tin: 4)

Ayat ini sederhana, tapi implikasinya besar.

Jika setiap manusia diciptakan dalam bentuk terbaik menurut Allah, maka persoalan kita sebagai orang tua bukanlah “memperbaiki ciptaan”, melainkan membantu anak mengenali dan menumbuhkan potensi yang sudah ada.

Di sinilah ridho menjadi fondasi.

Bukan untuk berhenti mendidik, tapi untuk meluruskan niat mendidik.

Ridho membuat orang tua bertanya ulang:

apakah yang sedang saya dorong ini benar-benar kebutuhan anak, atau hanya ketakutan saya sendiri?

Apakah yang saya tuntut ini bagian dari proses tumbuhnya, atau sekadar standar sosial yang saya warisi?

Tanpa ridho, pendidikan mudah berubah menjadi arena tarik-menarik.

Orang tua menarik anak ke arah harapan.

Anak menarik diri untuk bertahan.

Dengan ridho, arah pendidikan bergeser.

Bukan lagi memaksa anak masuk ke cetakan tertentu, tapi menemani mereka tumbuh menjadi versi dewasa dari dirinya sendiri.

Dan justru dari titik inilah proses mendidik bisa berjalan lebih jujur.

KENAPA ORANG TUA SULIT RIDHO?

Kalau jujur pada diri sendiri, sering kali yang membuat kita sulit ridho bukan anaknya.

Tapi diri kita sendiri.

Banyak orang tua sebenarnya sudah tahu bahwa setiap anak berbeda.

Sudah paham bahwa membandingkan itu tidak sehat.

Sudah mengerti bahwa memaksa justru sering melahirkan perlawanan.

Tapi tetap saja, saat berhadapan langsung dengan anak, semua pengetahuan itu bisa kalah oleh rasa cemas.

Cemas anak tertinggal.

Cemas anak salah jalan.

Cemas anak tidak siap hidup.

Dan sering kali, cemas itu berubah menjadi kontrol.

Bagi orang tua yang terbiasa memegang tanggung jawab besar—di pekerjaan, di bisnis, di organisasi—refleks mengontrol itu sangat kuat. Bertahun-tahun hidup dengan target, ukuran keberhasilan, dan hasil yang bisa diukur, membuat kita terbiasa berpikir:

kalau diarahkan dengan benar, hasilnya pasti sesuai.

Masalahnya, anak bukan sistem kerja.

Bukan proyek.

Bukan karyawan.

Anak adalah manusia yang sedang bertumbuh, dengan kesadarannya sendiri.

Di titik inilah ego orang tua sering bekerja tanpa disadari.

Ego ingin memastikan semuanya aman.

Ego ingin mengurangi risiko.

Ego ingin masa depan terasa pasti.

Padahal, hidup memang tidak pernah sepenuhnya pasti.

Selain ego pribadi, ada juga tekanan sosial yang pelan-pelan membentuk cara kita melihat anak. Standar kesuksesan yang beredar di masyarakat sering kali sempit:

harus sekolah di tempat tertentu,

harus ambil jurusan tertentu,

harus cepat terlihat “jadi”.

Ketika anak tidak masuk ke jalur itu, alarm dalam diri orang tua langsung berbunyi.

Bukan karena anak salah, tapi karena kita takut dinilai gagal.

Di sinilah ridho menjadi berat.

Karena ridho menuntut kita untuk melepaskan sebagian kendali.

Dan bagi banyak orang tua, melepaskan kendali terasa lebih menakutkan daripada memaksa.

Padahal, ada satu kenyataan yang sering luput kita sadari:

anak-anak kita lahir di zaman yang berbeda dengan kita. Tantangan hidupnya berbeda. Cara belajar mereka berbeda. Bahkan cara mereka memaknai hidup pun sering kali tidak sama.

Mendidik anak dengan peta lama di dunia yang sudah berubah, sering kali hanya menghasilkan kebingungan—baik bagi anak, maupun bagi orang tua.

Ridho, dalam konteks ini, bukan berarti berhenti memberi arah.

Tapi berani mengakui bahwa peta hidup anak tidak sepenuhnya bisa kita gambar sendiri.

Dan justru di situlah pendidikan diuji:

apakah kita cukup dewasa untuk mendampingi, tanpa harus selalu mengendalikan?

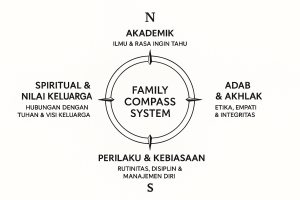

RIDHO DALAM KONSEP JATIDIRI FLEXI SCHOOL

Dalam banyak sistem pendidikan, anak sering diperlakukan seperti objek.

Ada kurikulum, ada target, ada standar, lalu anak diminta menyesuaikan.

Kalau bisa mengikuti, dianggap berhasil.

Kalau tidak, dianggap bermasalah.

Di Flexi School, cara pandang itu dibalik.

Bukan karena ingin terlihat berbeda, tapi karena berangkat dari satu kesadaran dasar: anak adalah pribadi, bukan produk.

Pendidikan tidak dimulai dari pertanyaan “anak ini harus jadi apa”,

tetapi dari pertanyaan yang lebih mendasar: anak ini siapa, dan sedang berada di fase apa?

Di sinilah konsep ridho menemukan tempatnya.

Ridho berarti menerima anak sebagai pribadi utuh hari ini, dengan segala kelebihan, keterbatasan, kebingungan, dan potensinya. Bukan menunggu anak “rapi” dulu baru diterima.

Penerimaan ini penting, karena tanpa penerimaan, pendidikan hanya akan menjadi tekanan terselubung. Anak belajar bukan karena sadar, tapi karena takut. Bukan karena paham, tapi karena ingin menghindari konflik.

Flexi memandang pendidikan sebagai rumah kedua.

Rumah bukan tempat yang sempurna, tapi tempat yang aman. Tempat seseorang bisa bertumbuh tanpa harus terus-menerus membuktikan diri.

Ruang aman inilah yang sering hilang dalam proses mendidik remaja.

Banyak remaja tidak bermasalah secara kemampuan, tapi lelah secara batin. Mereka bukan tidak mau belajar, tapi tidak tahu harus belajar untuk apa, dan takut salah dalam prosesnya.

Di dalam ruang yang aman, anak bisa jujur.

Bisa mengaku bingung.

Bisa pelan-pelan mengenali minat dan arah hidupnya.

Pendidikan yang berangkat dari ridho tidak tergesa-gesa.

Ia memberi waktu.

Memberi ruang.

Memberi pendampingan, bukan paksaan.

Dalam konsep jatidiri Flexi School, tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak anak yang pintar atau patuh, tapi membentuk pribadi dewasa yang sadar diri, beriman, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan.

Kesadaran ini tidak bisa dipaksakan.

Ia hanya bisa tumbuh ketika anak merasa diterima dan dipercaya.

Dan di sinilah peran orang tua dan pendidik bertemu:

bukan sebagai pengendali, tapi sebagai pendamping proses tumbuh.

Ridho menjadi pondasi agar proses ini berjalan sehat.

Tanpa ridho, pendampingan berubah jadi kontrol.

Dengan ridho, pendampingan menjadi ruang belajar bersama.

ORANG TUA DAN ANAK: SETARA SEBAGAI HAMBA, BERBEDA DALAM PERAN

Salah satu pergeseran cara pandang yang paling menantang bagi orang tua adalah ini:

melihat anak bukan hanya sebagai “yang dididik”, tapi sebagai manusia utuh yang juga sedang menjalani takdir dan proses belajarnya sendiri.

Dalam Islam, posisi manusia di hadapan Allah sebenarnya jelas.

Kita semua adalah hamba.

Tidak ada yang lebih tinggi karena usia, jabatan, atau peran sosial. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan kesungguhan menjalani amanah hidup.

Di titik ini, orang tua dan anak sebenarnya berdiri sejajar sebagai sesama makhluk ciptaan Allah.

Bukan sejajar dalam peran atau tanggung jawab—karena itu jelas berbeda—tetapi sejajar dalam nilai kemanusiaan dan kehambaan di hadapan-Nya.

Cara pandang ini penting, terutama saat anak memasuki usia remaja.

Di fase ini, anak tidak lagi bisa diperlakukan seperti anak kecil yang tinggal disuruh dan diarahkan. Mereka mulai berpikir, mempertanyakan, bahkan menguji nilai-nilai yang selama ini diterima.

Jika orang tua tetap bertahan pada pola lama—semua harus patuh, semua harus sesuai—yang sering terjadi bukan kedewasaan, tapi jarak.

Dalam konsep pendidikan yang berangkat dari ridho, orang tua tetap memegang peran sebagai pembimbing dan penjaga arah, tapi dengan kesadaran bahwa anak juga subjek kehidupan. Anak bukan properti, bukan perpanjangan ego, dan bukan alat pembuktian keberhasilan orang tua.

Kesetaraan sebagai hamba membuat orang tua lebih rendah hati.

Lebih mau mendengar.

Lebih mau belajar ulang.

Dan ini bukan tanda melemahnya peran orang tua.

Justru sebaliknya, ini tanda kedewasaan peran.

Karena orang tua yang dewasa tidak takut kehilangan kendali.

Ia tahu bahwa tujuannya bukan menguasai hidup anak, tapi menyiapkan anak agar mampu mengelola hidupnya sendiri.

Dalam proses ini, orang tua dan anak sama-sama belajar.

Anak belajar mengenal diri dan tanggung jawabnya.

Orang tua belajar mengelola ego, ketakutan, dan harapannya.

Ridho membantu pertemuan ini terjadi dengan sehat.

Tanpa ridho, relasi mudah berubah menjadi tarik-menarik kekuasaan.

Dengan ridho, relasi berubah menjadi ruang bertumbuh bersama.

Dan dari sinilah pendidikan mulai bergerak ke arah yang lebih dewasa.

Salah satu pergeseran cara pandang yang paling menantang bagi orang tua adalah ini:

melihat anak bukan hanya sebagai “yang dididik”, tapi sebagai manusia utuh yang juga sedang menjalani takdir dan proses belajarnya sendiri.

Dalam Islam, posisi manusia di hadapan Allah sebenarnya jelas.

Kita semua adalah hamba.

Tidak ada yang lebih tinggi karena usia, jabatan, atau peran sosial. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan kesungguhan menjalani amanah hidup.

Di titik ini, orang tua dan anak sebenarnya berdiri sejajar sebagai sesama makhluk ciptaan Allah.

Bukan sejajar dalam peran atau tanggung jawab—karena itu jelas berbeda—tetapi sejajar dalam nilai kemanusiaan dan kehambaan di hadapan-Nya.

Cara pandang ini penting, terutama saat anak memasuki usia remaja.

Di fase ini, anak tidak lagi bisa diperlakukan seperti anak kecil yang tinggal disuruh dan diarahkan. Mereka mulai berpikir, mempertanyakan, bahkan menguji nilai-nilai yang selama ini diterima.

Jika orang tua tetap bertahan pada pola lama—semua harus patuh, semua harus sesuai—yang sering terjadi bukan kedewasaan, tapi jarak.

Dalam konsep pendidikan yang berangkat dari ridho, orang tua tetap memegang peran sebagai pembimbing dan penjaga arah, tapi dengan kesadaran bahwa anak juga subjek kehidupan. Anak bukan properti, bukan perpanjangan ego, dan bukan alat pembuktian keberhasilan orang tua.

Kesetaraan sebagai hamba membuat orang tua lebih rendah hati.

Lebih mau mendengar.

Lebih mau belajar ulang.

Dan ini bukan tanda melemahnya peran orang tua.

Justru sebaliknya, ini tanda kedewasaan peran.

Karena orang tua yang dewasa tidak takut kehilangan kendali.

Ia tahu bahwa tujuannya bukan menguasai hidup anak, tapi menyiapkan anak agar mampu mengelola hidupnya sendiri.

Dalam proses ini, orang tua dan anak sama-sama belajar.

Anak belajar mengenal diri dan tanggung jawabnya.

Orang tua belajar mengelola ego, ketakutan, dan harapannya.

Ridho membantu pertemuan ini terjadi dengan sehat.

Tanpa ridho, relasi mudah berubah menjadi tarik-menarik kekuasaan.

Dengan ridho, relasi berubah menjadi ruang bertumbuh bersama.

Dan dari sinilah pendidikan mulai bergerak ke arah yang lebih dewasa.

RIDHO, BELAJAR, DAN KEWAJIBAN SEUMUR HIDUP

Ada satu kesadaran penting yang perlahan muncul ketika orang tua mulai ridho:

ternyata bukan hanya anak yang sedang belajar, tapi kita juga.

Selama ini, belajar sering kita asosiasikan dengan masa kecil.

Sekolah, kuliah, lalu selesai.

Setelah itu, hidup dianggap tinggal dijalani.

Padahal dalam Islam, belajar tidak pernah dibatasi usia. Bahkan bisa dikatakan, belajar adalah salah satu kewajiban yang tidak berhenti selama manusia masih hidup. Peran boleh berganti, fase boleh berubah, tapi kewajiban untuk terus belajar tetap ada.

Menariknya, tidak ada ibadah lain yang sifatnya sepanjang itu.

Shalat punya waktu.

Puasa ada bulannya.

Haji ada syaratnya.

Tapi belajar—belajar memahami diri, kehidupan, dan kehendak Allah—berjalan seumur hidup.

Dalam konteks mendidik anak, kesadaran ini mengubah banyak hal.

Orang tua tidak lagi berdiri sebagai pihak yang “sudah selesai”, sementara anak dianggap “belum jadi”. Tapi keduanya berada dalam proses belajar yang berbeda.

Anak belajar mengenali dirinya, minatnya, batasnya, dan tanggung jawab hidupnya.

Orang tua belajar menata ego, menurunkan kecemasan, dan mengelola harapan.

Ridho membuat proses belajar ini menjadi mungkin.

Karena tanpa ridho, orang tua cenderung defensif. Sulit menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Sulit mengakui bahwa cara lama mungkin tidak lagi relevan.

Dalam konsep pendidikan di Flexi School, belajar tidak semata-mata soal pengetahuan, tapi soal kesadaran. Anak tidak “dicetak”, tapi diberi ruang untuk sadar. Karena manusia bukan benda mati yang bisa dibentuk sesuka hati.

Kesadaran ini penting, terutama di masa remaja.

Di fase ini, anak bukan kekurangan arahan, tapi sering kekurangan ruang untuk berpikir dan memahami dirinya sendiri.

Ketika orang tua juga bersedia belajar—bukan hanya mengajari—relasi berubah. Komunikasi menjadi lebih jujur. Anak merasa dilibatkan, bukan dihakimi.

Dan dari situlah proses pendidikan menemukan napasnya kembali.

Bukan sebagai kewajiban yang berat, tapi sebagai perjalanan bersama.

Belajar, pada akhirnya, bukan hanya tugas anak.

Ia adalah jalan hidup manusia.

MELEPAS TANPA MENINGGALKAN

Cepat atau lambat, semua orang tua akan sampai di titik yang sama:

anak harus berjalan dengan kakinya sendiri.

Ada yang siap lebih awal.

Ada yang butuh waktu lebih lama.

Ada yang tampak mantap di luar, tapi masih goyah di dalam.

Melepas anak bukan perkara mudah. Terutama bagi orang tua yang selama ini terbiasa terlibat penuh, mengatur, memastikan, dan menjaga agar semua tetap aman. Tapi justru di sinilah makna pendidikan diuji.

Kalau sejak awal mendidik anak dengan tujuan agar ia bergantung, maka melepas akan terasa seperti kehilangan.

Tapi jika sejak awal mendidik anak untuk bertumbuh, melepas adalah bagian dari amanah.

Dalam konsep pendidikan di Flexi School, kemandirian bukan tujuan instan. Ia adalah hasil dari proses panjang: penerimaan, pendampingan, ruang aman, dan kepercayaan. Anak yang dilepas bukan anak yang ditinggalkan, tapi anak yang dipersiapkan.

Ridho memegang peran penting di fase ini.

Ridho membantu orang tua menerima bahwa:

- anak akan mengambil keputusan sendiri,

- anak bisa saja memilih jalan yang tidak persis sama dengan bayangan kita,

- dan anak akan belajar dari konsekuensi hidupnya sendiri.

Melepas dengan ridho bukan berarti berhenti peduli.

Justru sebaliknya, itu tanda kepedulian yang lebih dewasa.

Karena pada akhirnya, tugas orang tua bukan memastikan anak tidak pernah jatuh, tapi memastikan anak punya bekal untuk bangkit ketika jatuh.

Dan bekal itu tidak selalu berupa jawaban.

Sering kali justru berupa kepercayaan.

RIDHO BUKAN AKHIR, TAPI AWAL

Jika ditarik ke awal, mungkin banyak orang tua datang ke dunia parenting dengan satu harapan sederhana: anak baik, hidupnya aman, dan masa depannya jelas.

Tapi seiring waktu, kita belajar bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dipastikan. Dan anak-anak kita pun bukan hidup untuk memenuhi semua bayangan kita.

Ridho mengajarkan satu hal penting:

menerima realitas bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti melawan kenyataan yang memang tidak bisa kita ubah.

Dengan ridho, pendidikan kembali ke esensinya.

Bukan mencetak manusia seragam, tapi menemani manusia bertumbuh.

Bukan mengejar cepat, tapi menyiapkan kuat.

Anak-anak kita sejak awal diciptakan bukan untuk menjadi milik kita, tapi untuk menjadi khalifah di bumi ini. Sama seperti kita. Dengan peran, waktu, dan jalannya masing-masing.

Tugas orang tua hanyalah satu:

menjadi pendamping yang jujur, ruang yang aman, dan penunjuk arah seperlunya.

Selebihnya, kita belajar percaya.

Bahwa Allah tidak pernah salah menaruh potensi.

Bahwa setiap manusia diberi bekal untuk beradaptasi.

Dan bahwa ridho, pada akhirnya, adalah jalan untuk mendidik dengan tenang—dan melepas dengan yakin.